Il Quartiere di Via Dandolo, fra Santa Chiara e Schiavonia: Storia, Chiese e Memoria

Il Quartiere di Via Dandolo, fra Santa Chiara e Schiavonia: Storia, Chiese e Memoria

La città sacra: tra chiese, conventi e memorie

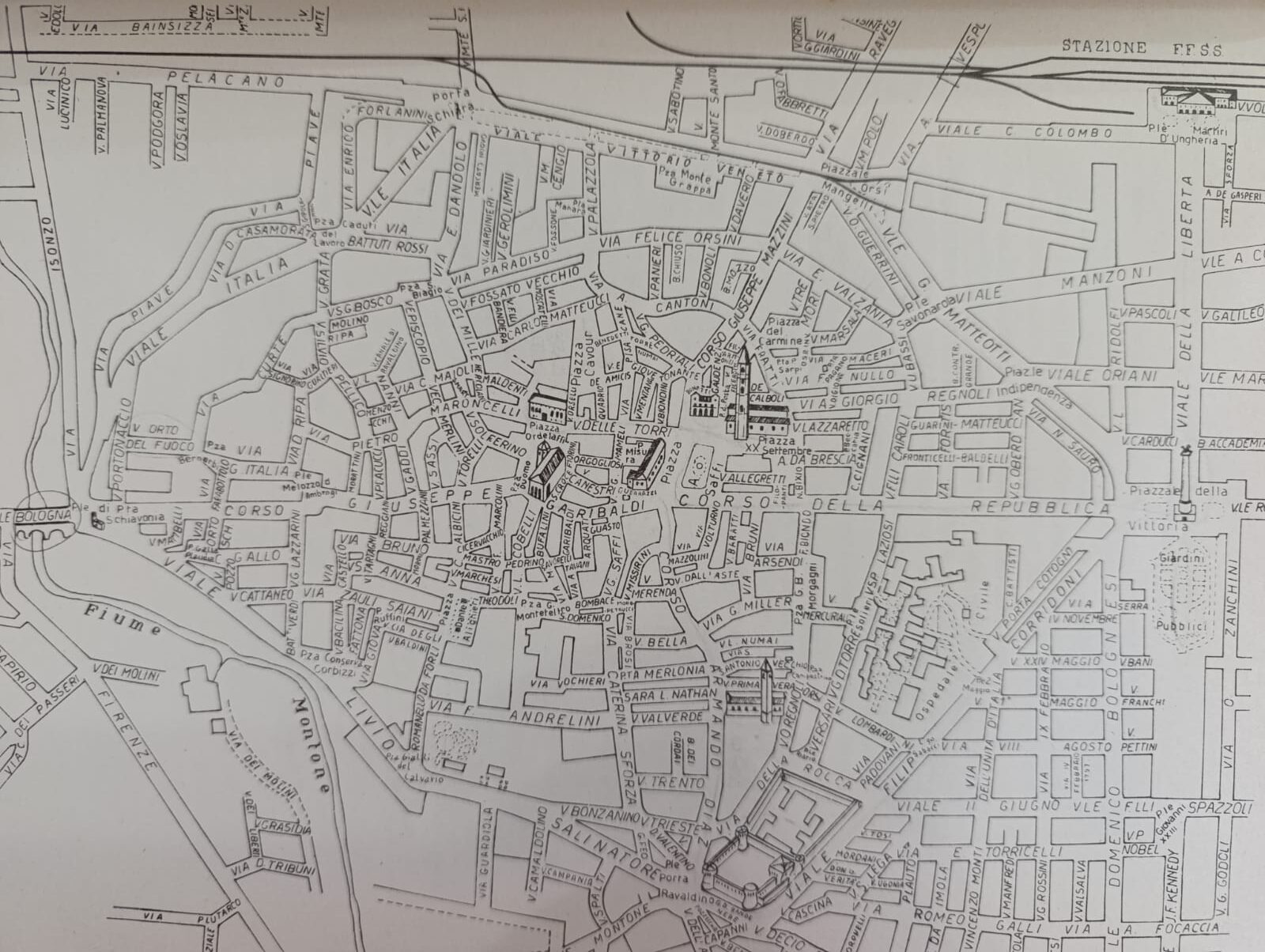

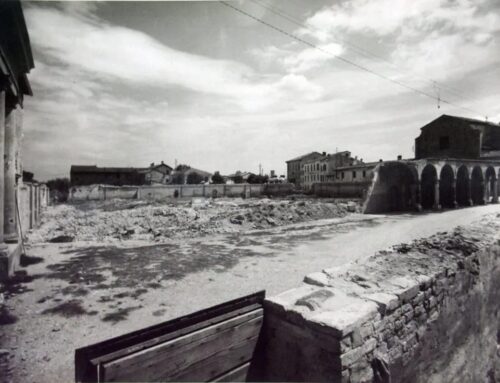

All’interno delle antiche mura di Forlì, la zona intorno a via Dandolo appare oggi come un frammento sopravvissuto della “città sacra”: un concentrato di edifici religiosi, memorie conventuali, trasformazioni storiche e, infine, macerie belliche.

Un tempo, queste strade ospitavano:

Il Convento del Buon Pastore

Le Dorotee

Il collegio Santarelli

Il Monastero di San Girolamo

L’antica parrocchia di San Biagio (oggi magazzino)

Le Clarisse, succedute ai Minori Osservanti a S. Girolamo

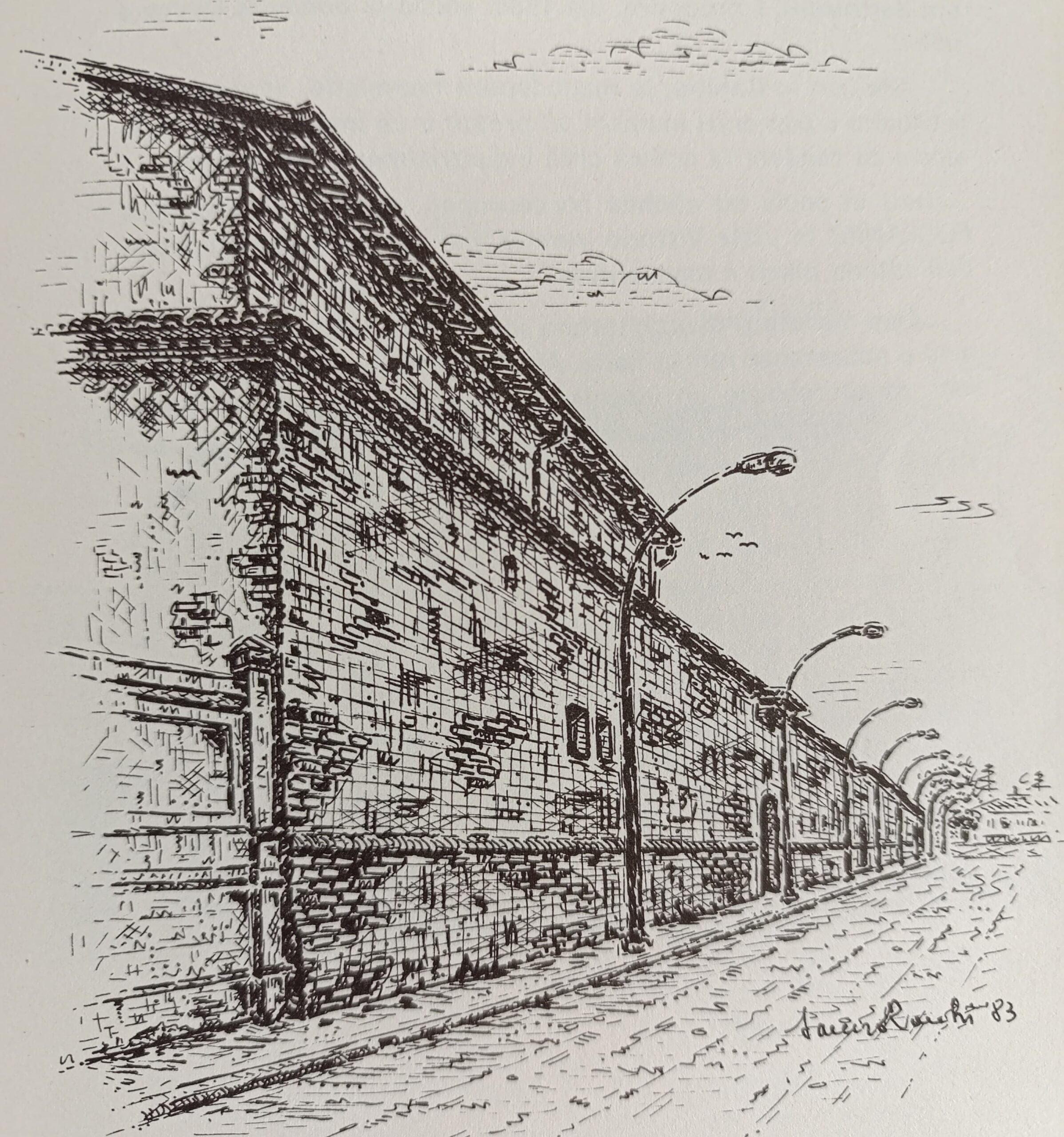

Il convento e monastero di Santa Chiara, riconoscibile ancora oggi per l’imponente muro del 1653 che corre lungo Via Dandolo.

Nel corso dei secoli, molte di queste istituzioni sono state soppresse: le Terziarie, il convento di Santa Chiara stesso… ma nuovi ordini sono arrivati. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono i Salesiani.

Il Palazzo e San Biagio: memoria di una chiesa, casa dei muratori

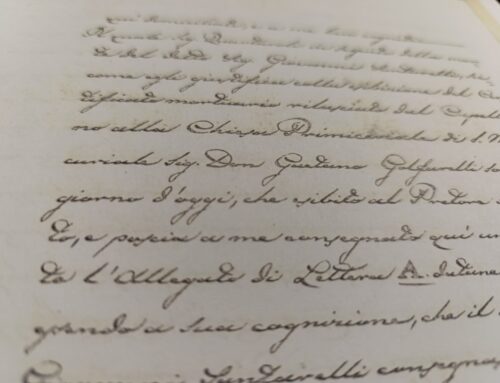

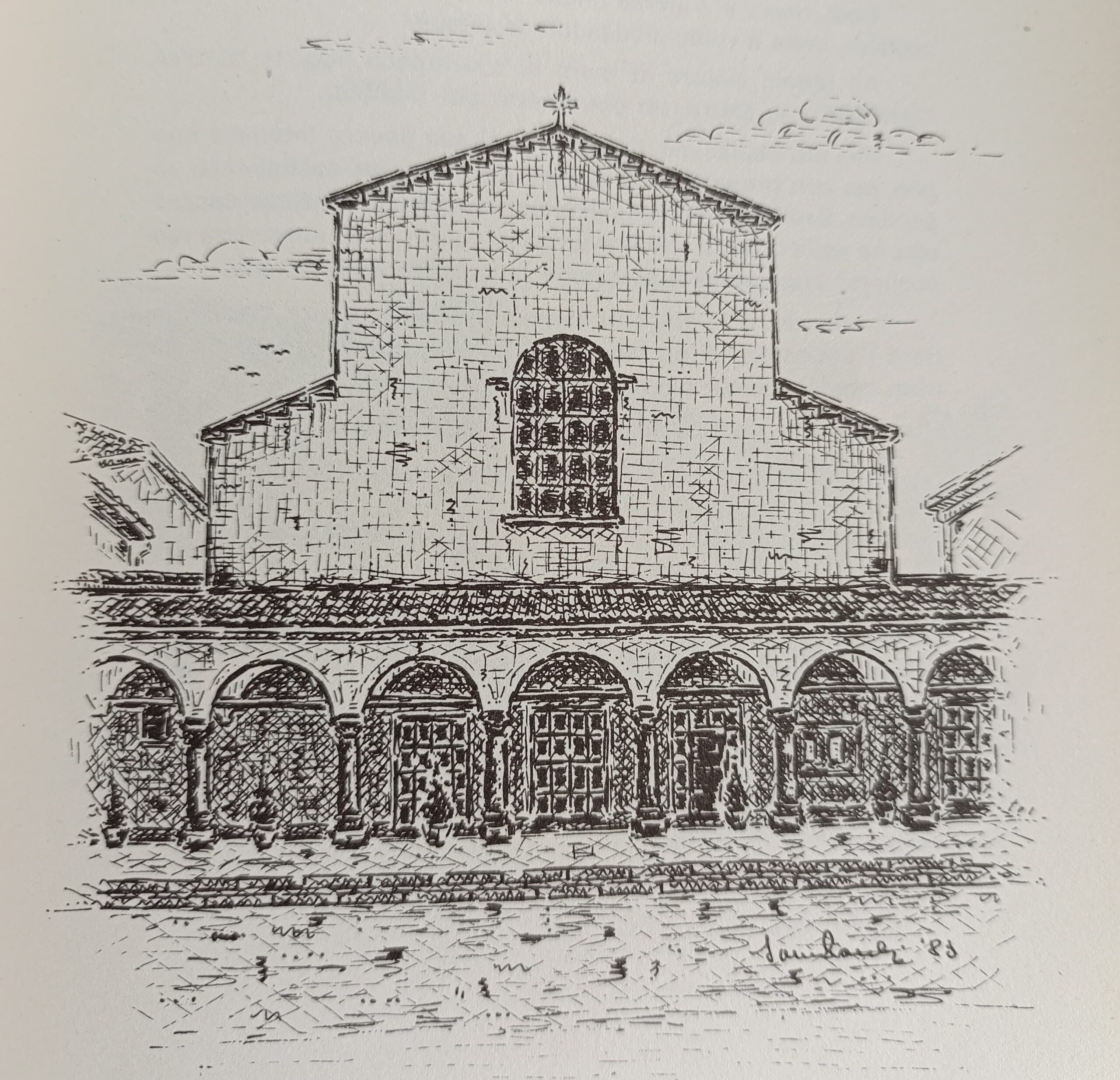

Sebbene oggi parzialmente in stato di abbandono, tutto il complesso che si affaccia su via Dandolo è uno scrigno di storia. Accanto all’attuale sede del Consorzio, sorgeva un tempo l’antica chiesa di San Biagio, documentata già nel 1101, molto prima dell’attuale chiesa omonima in città, che sarà conosciuta invece come “San Biagio in San Girolamo”.

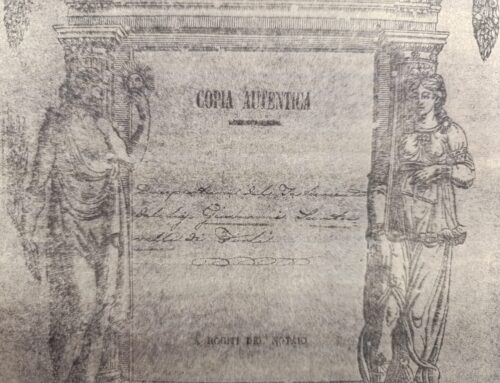

Nel corso dei secoli, l’antica chiesa fu restaurata e rimaneggiata, in particolare nel XVIII secolo. Accanto ad essa sorgeva infatti un edificio importante per la vita sociale e religiosa della comunità: la sede della Compagnia di San Marino dei Muratori, confraternita che riuniva gli artigiani del settore edile. Nel 1810, in seguito alle soppressioni napoleoniche, l’intero complesso fu confiscato e venduto a un privato, Luigi Belli, che ne fece un magazzino. Per adattarlo, Belli demolì coro e presbiterio, snaturando la struttura originaria. Belli acquistò anche altri edifici religiosi dismessi, tra cui il Monastero di Santa Chiara e la chiesa di Sant’Antonio Nuovo.

Con la perdita della funzione ecclesiastica, la parrocchia di San Biagio fu trasferita nella vicina chiesa di San Girolamo, che da allora porta anche il titolo di San Biagio. Il trasferimento avvenne ufficialmente il 1° novembre 1812. Dal 1922 al 1966, il palazzo fu di proprietà della famiglia Strocchi, che lo utilizzò per la propria attività imprenditoriale. Da allora è rimasto inutilizzato, ma la sua storia continua a raccontare il legame tra spiritualità, lavoro e comunità.

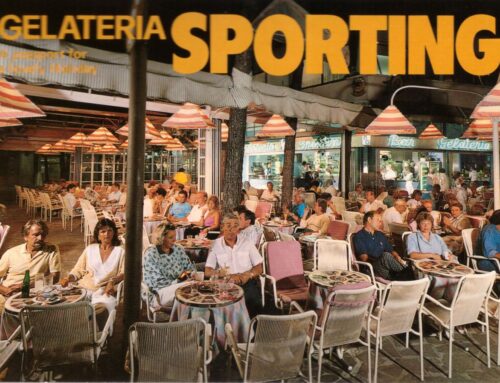

Foto dal Web

Ma la storia di Via Dandolo racchiude anche tanti altri misteri e decisioni politiche che mossero differenti ordini di suore da un istituto all’altro. In particolare, quando si parla ad esempio del Monastero di Santa Maria della Ripa, si ricorda che il 3 agosto 1798 la neo-insediata amministrazione giacobina decise che le suore avrebbero dovuto lasciare il Monastero della Torre. Si sarebbero dovute, pertanto, trasferire in quello di Santa Chiara, dove sono ancora visibili, si è detto, i resti del grande muro nei pressi della rotonda e lungo l’intera Via Dandolo.

Inoltre, non va dimenticato che anche i Battuti Rossi tennero un ospedale nei pressi della Chiesa di San Biagio, fino al 1517, quando si spostarono all’Istituto del Buon Pastore di Via dei Mille.

Tra pietra e memoria: un racconto di toponomastica e identità

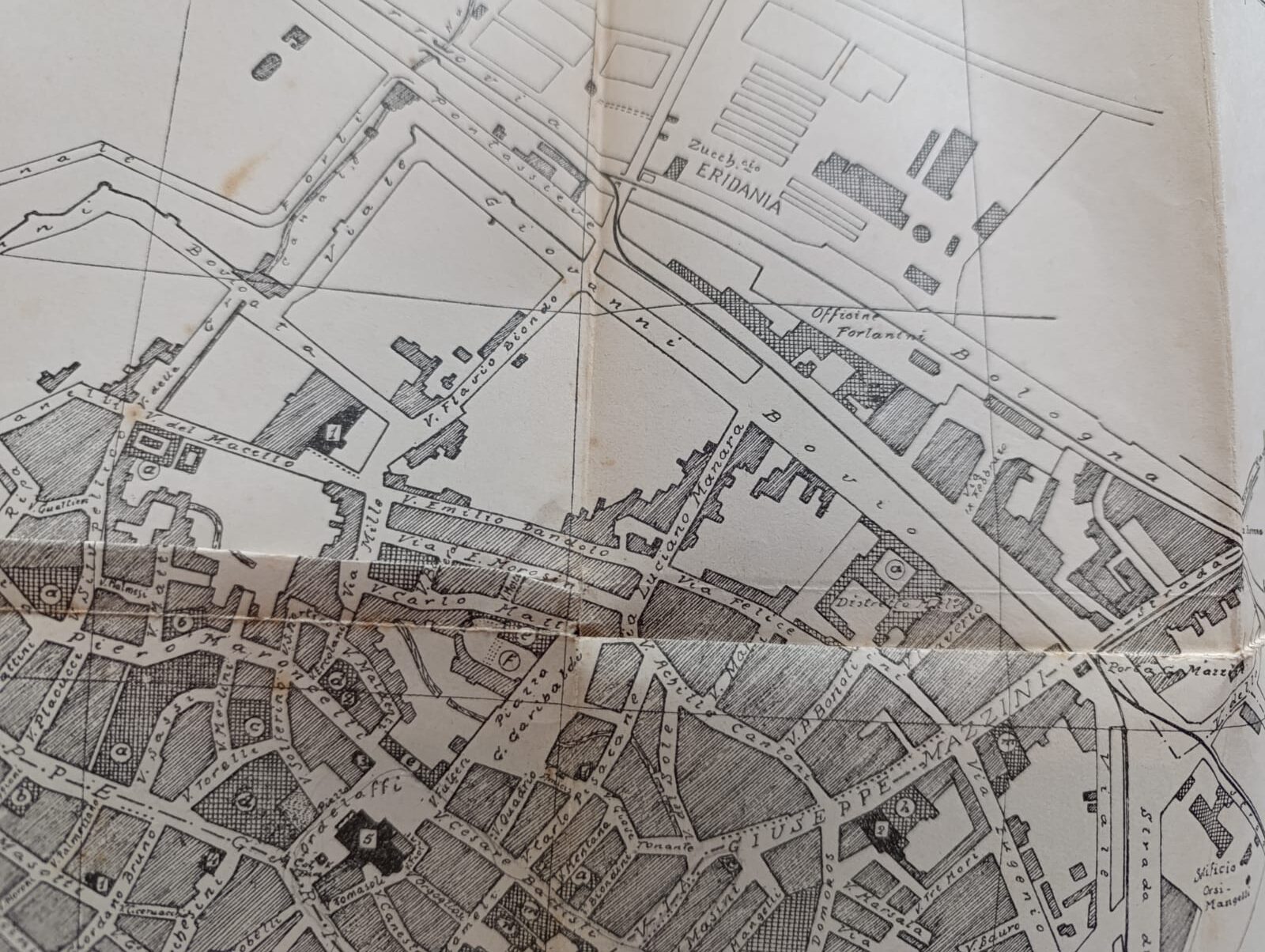

Quella che oggi conosciamo come piazza Santa Chiara, nel cuore del centro storico di Forlì, ha conosciuto nel tempo diversi nomi e volti. Un tempo si chiamava Campo di Santa Chiara, dal monastero che vi sorgeva accanto, poi Piazza Flavio Biondo, in onore del grande umanista forlivese, fino ad assumere l’attuale denominazione.

Nel corso degli anni la città decise di modificare la toponomastica:

- Via Flavio Biondo fu rinominata Via Dandolo,

- mentre l’attuale Via Paradiso, un tempo portava proprio il nome di Via Dandolo.

Così, nel frattempo, tra pietra e memoria, la casa di Santarelli vive ancora: mutata nelle forme e nei nomi delle strade, ma fedele nella missione.

Flavio Biondo: il fondatore della topografia storica

Nonostante il cambio di nome, resta vivo il ricordo di Flavio Biondo (1392–1463), figura eminente del Rinascimento e “padre degli studi archeologici”, come lo definì qualcuno. Forlivese di nascita e umanista di scuola romana, fu segretario dei papi Eugenio IV, Callisto III e Pio II. La sua opera è alla base della moderna corografia e topografia antica.

Scrisse, tra le altre, le importanti opere:

- “Roma Instaurata” (in 3 libri),

- “Roma Triumphans” (in 10 libri),

- e numerosi altri trattati e compilazioni storiche.

Tra i lavori perduti, si ricorda con rammarico una “Storia di Forlì”, di cui oggi si sono perse completamente le tracce. Morì a Roma nel 1463 e fu sepolto nella chiesa dell’Aracoeli. La sua memoria fu celebrata anche nel Novecento: nel 1927 fu pubblicata un’importante monografia con introduzione biografica e critica alle sue opere.

Porta Santa Chiara (già San Biagio): una soglia perduta

Un altro frammento toponomastico di memoria urbana perduta è la Porta Santa Chiara, un tempo nota come Porta San Biagio, che si apriva nelle mura cittadine proprio nei pressi del monastero e dei Battuti Rossi. Era una delle porte principali della città medievale, ma venne chiusa nel 1356 per ordine di Francesco Ordelaffi, allora in guerra contro il cardinale Egidio Albornoz, legato pontificio.

Oggi non resta traccia fisica di quella soglia, ma il suo nome e la sua storia sopravvivono nella toponomastica, nelle mappe antiche e nei racconti che si intrecciano con quelli di santi, benefattori e studiosi.

Ma l’intero quartiere di Schiavonia è una zona storicamente popolare, un quartiere che, salvo il periodo romano, è simbolo di un’edilizia umile, in una parte di città inondata con frequenza dalle acque del fiume (nonché soggetta a frequenti incendi). Nei primi anni del ‘400, Giovanni di Mastro Pedrino (cronista dell’epoca) chiama quella zona forlivese “Sciavania”.

In tempi ancor più remoti, barbari e romani iniziarono ad unire le loro culture. Si parla di economia curtense e divisione della popolazione in gruppi sociali (liberi, semi liberi, schiavi). Proprio la concentrazione nel luogo dei “non liberi”, in condizioni probabilmente disumane, rimase nella memoria locale fino a giungere ai nostri giorni.

Santa Chiara e il “luogo funereo”

Nonostante l’alone di religiosità, questa parte della città ha custodito anche memorie oscure. Fuori Santa Chiara, nei pressi delle mura, si trovava il cosiddetto “luogo comune”, un campo funebre dove venivano seppelliti i giustiziati e i malmorti. Un vero e proprio “orrido campo”, come nella Boston descritta da Verdi in Un ballo in maschera:

“Della città all’occaso,

là dove al tetro lato

batte la luna pallida

sul campo abbominato…”

A testimonianza dell’atmosfera cupa e del clima politico dell’epoca, si riporta un caso emblematico risalente al 23 aprile 1433, narrato da Giovanni di Mastro Pedrino:

“Adì XXIII in notte fo morta una fante al luogho comuno: fo da uno cattivo che maliçioxamente era andato a dormire la notte con essa; e prima lui era stado suo roffiano, e rubolla, e lassola serada dentro chaxa che persona non se sentì che prima lui era fugido fuora. Fo la ditta fante sepelida a le mura de la citade como bestia: e fo de volontade del nostro governadore ostinado fra Tomaxo, cavo duro…”

Tradotto:

“Il 23 [del mese], di notte, è morta una ragazza nel luogo comune: è stata uccisa da un malvagio che con cattiveria era andato a dormire con lei quella notte; prima di ciò, lui era stato il suo protettore (o ruffiano), poi la derubò e la lasciò chiusa dentro casa, tanto che nessuno si accorse di nulla prima che lui fosse fuggito.

La ragazza fu seppellita presso le mura della città, come una bestia; e questo avvenne per volontà del nostro ostinato governatore, frate Tommaso, uomo testardo e crudele…”

Una cronaca nera medievale che ci parla di violenza, giustizia sommaria e disprezzo per la vita femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA