Guerra a Forlì – 10 dicembre 1944: il bombardamento su San Biagio

Guerra a Forlì – 10 dicembre 1944: il bombardamento su San Biagio

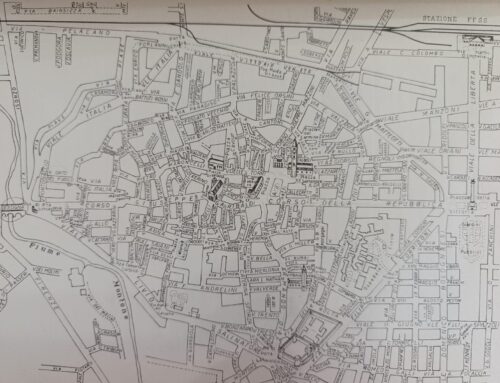

Il 10 dicembre 1944 la guerra arriva nel cuore della città. Alle ore 16:45, sei Focke-Wulf 190 F8 tedeschi colpiscono Forlì e Cesena con bombe ad altissimo potenziale, provocando una delle tragedie più inspiegabili del conflitto in città.

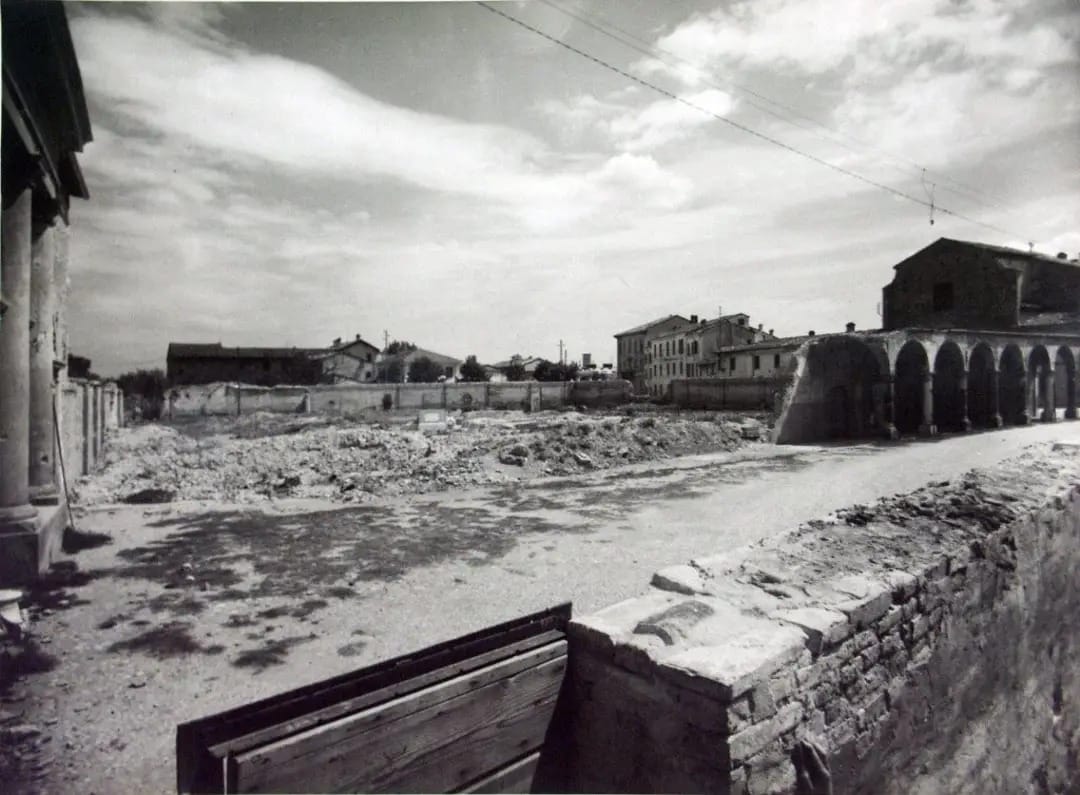

Uno di questi aerei, inseguito dalla contraerea, sgancia una bomba sul campanile della chiesa di San Biagio, che crolla devastando l’area circostante. Il convento annesso viene quasi completamente distrutto, mentre paradossalmente il palazzo che sarà del Consorzio e l’edificio dell’antica chiesa (in angolo tra via Dandolo e via Paradiso, oggi ancora visibile) restano intatti.

Le vittime e i danni

19 morti a S. Biagio, tra cui tre bambini.

Più di 60 in Corso Diaz, dove un altro aereo colpisce l’attuale area del Teatro Diego Fabbri.

I danni agli edifici vicini al complesso di Santa Chiara furono dunque limitati, ma l’impatto sulla memoria cittadina fu profondo.

Le bombe, probabilmente del tipo SB 1000 (Grossladungsbombe da 2.200 kg), non crearono i classici crateri. La loro esplosione fu orizzontale, senza schegge visibili e senza incendi, tanto che i pali dell’illuminazione in legno rimasero intatti. L’impressione dei testimoni fu quella di un ordigno “anormale”, come scrive Agostino Bernucci:

“Poco rumore – colpo non tanto forte – gran polverone – spostamento d’aria – polvere – fumo – il campanile sparito nel nulla…”

Molti pensarono addirittura all’uso di ordigni sperimentali o armi a compressione. In realtà, l’ipotesi più accreditata è che si trattasse di bombe a base di nitrato di ammonio e tritolo, progettate per causare devastazione diffusa senza scoppio diretto.

Perché colpire San Biagio?

Sembra che l’area non fosse un obiettivo casuale. Nel convento adiacente alla chiesa erano ospitati ufficiali alleati, così come nei vicini palazzi Mangelli e Merenda. I comandi militari alleati erano stati distribuiti proprio in questa zona. L’attacco, probabilmente guidato da coordinate radio trasmesse da terra, avrebbe quindi avuto un preciso obiettivo strategico: colpire il cuore della struttura di comando britannica e canadese.

Il paradosso della sopravvivenza

Oggi, a distanza di ottant’anni:

La nuova San Biagio, ricostruita dopo la guerra, è andata perduta sotto le bombe.

Il vecchio edificio, quello più antico con la facciata in mattoni a vista, è ancora lì, testimone silenzioso di tutto ciò che è accaduto.

E così anche il muro del convento di Santa Chiara del 1653, che ancora corre lungo via Dandolo, sopravvissuto alle guerre, agli stravolgimenti, ai cambiamenti d’uso. Una presenza muta ma eloquente, tra religione, morte, memoria e resistenza.

Foto dal Web o da documenti dell’epoca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

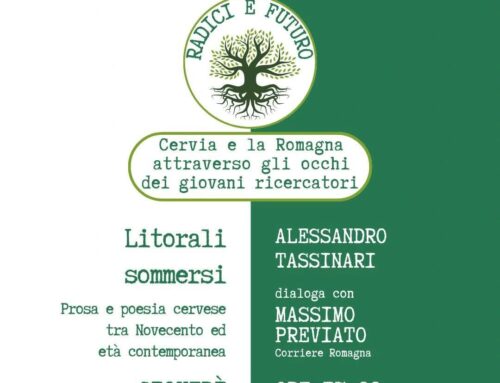

About the Author: Alessandro Tassinari

Post recenti

Il Consorzio negli anni: Presidenti, socie e capitale umano

16 Maggio 2025Alessandro TassinariFra presente e passato: il Consorzio nelle storie di chi lo ha vissuto

16 Maggio 2025Alessandro TassinariInsieme per il territorio: le cooperative socie del Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena

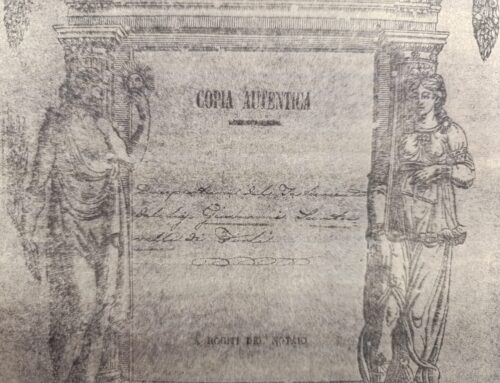

16 Maggio 2025Alessandro TassinariIl Testamento completo di Giovanni Santarelli: una Forlì di misericordia e giustizia sociale

16 Maggio 2025Alessandro TassinariMonete al tempo di Santarelli: un mosaico di storia e valore

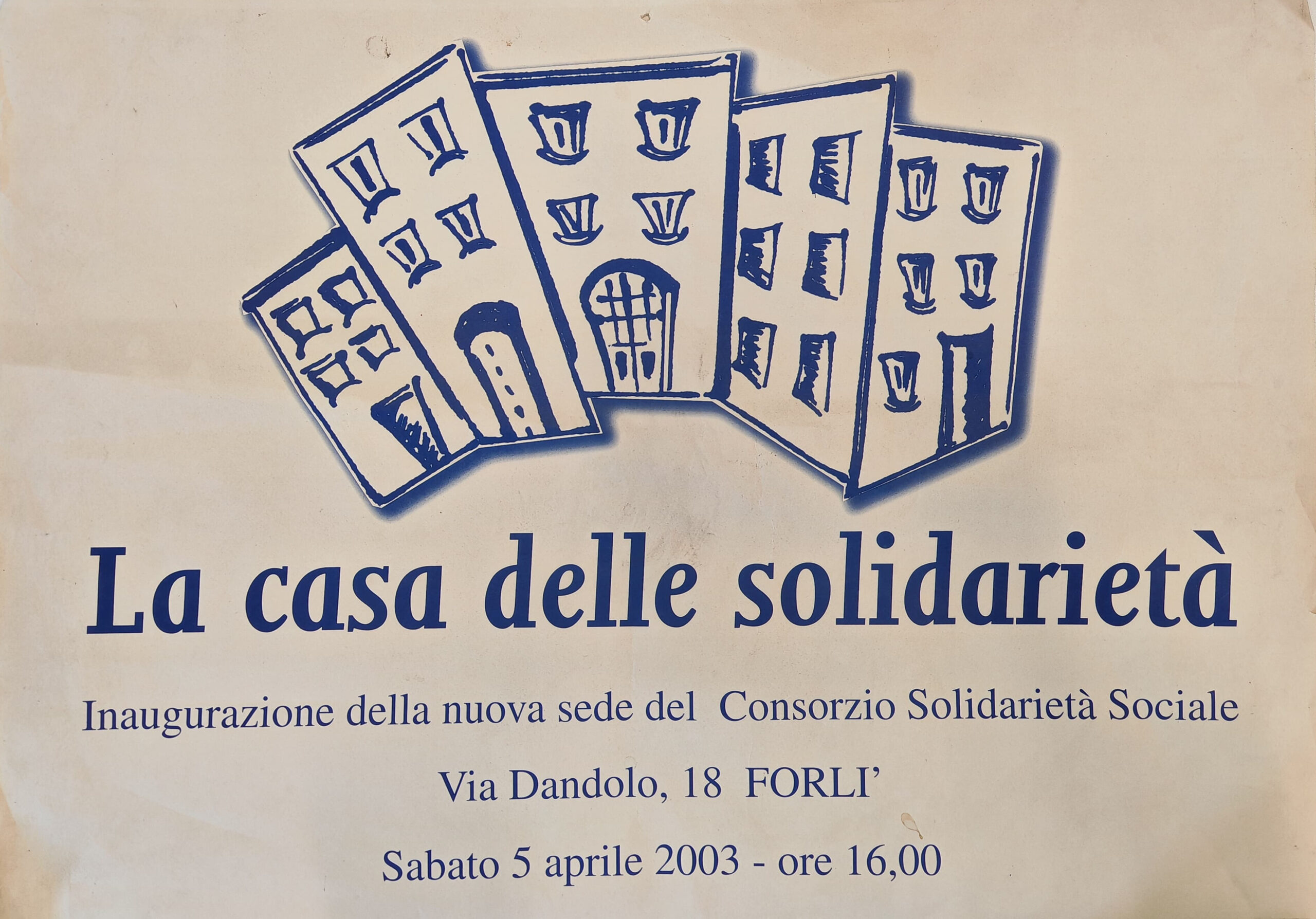

16 Maggio 2025Alessandro TassinariAlla scoperta di Via Dandolo: il Palazzo del Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena

16 Maggio 2025Alessandro Tassinari