Giovanni Santarelli e il suo Testamento: Un ritratto di pietà, ordine e impegno civile nell’Italia unita

Giovanni Santarelli e il suo Testamento: Un ritratto di pietà, ordine e impegno civile nell’Italia unita

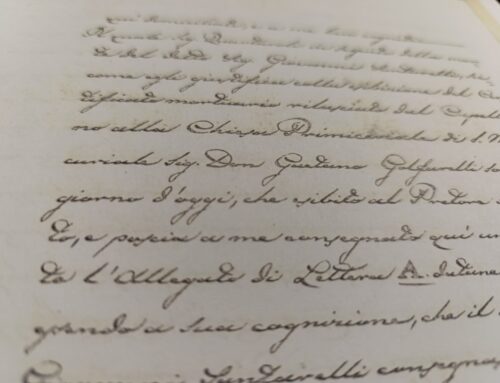

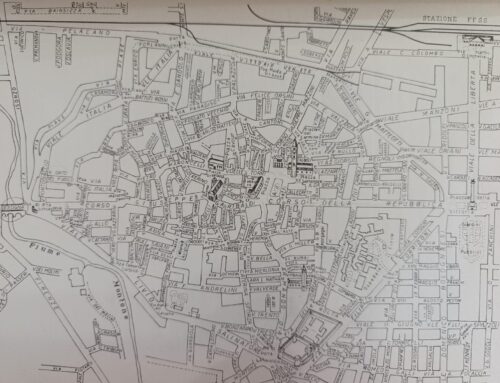

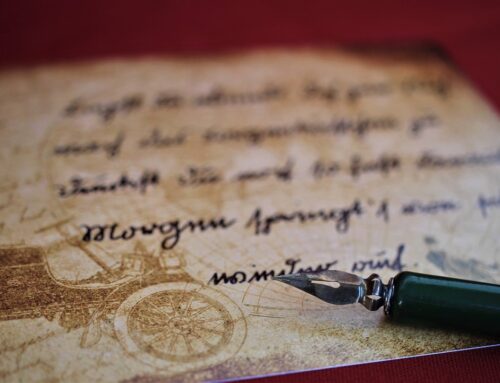

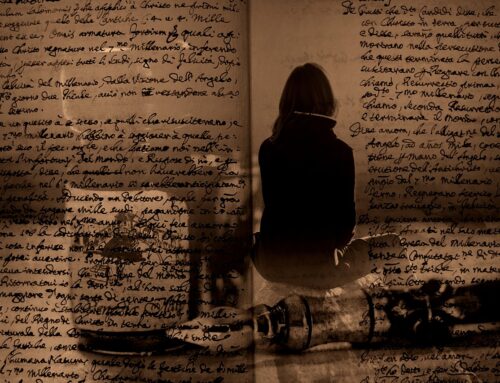

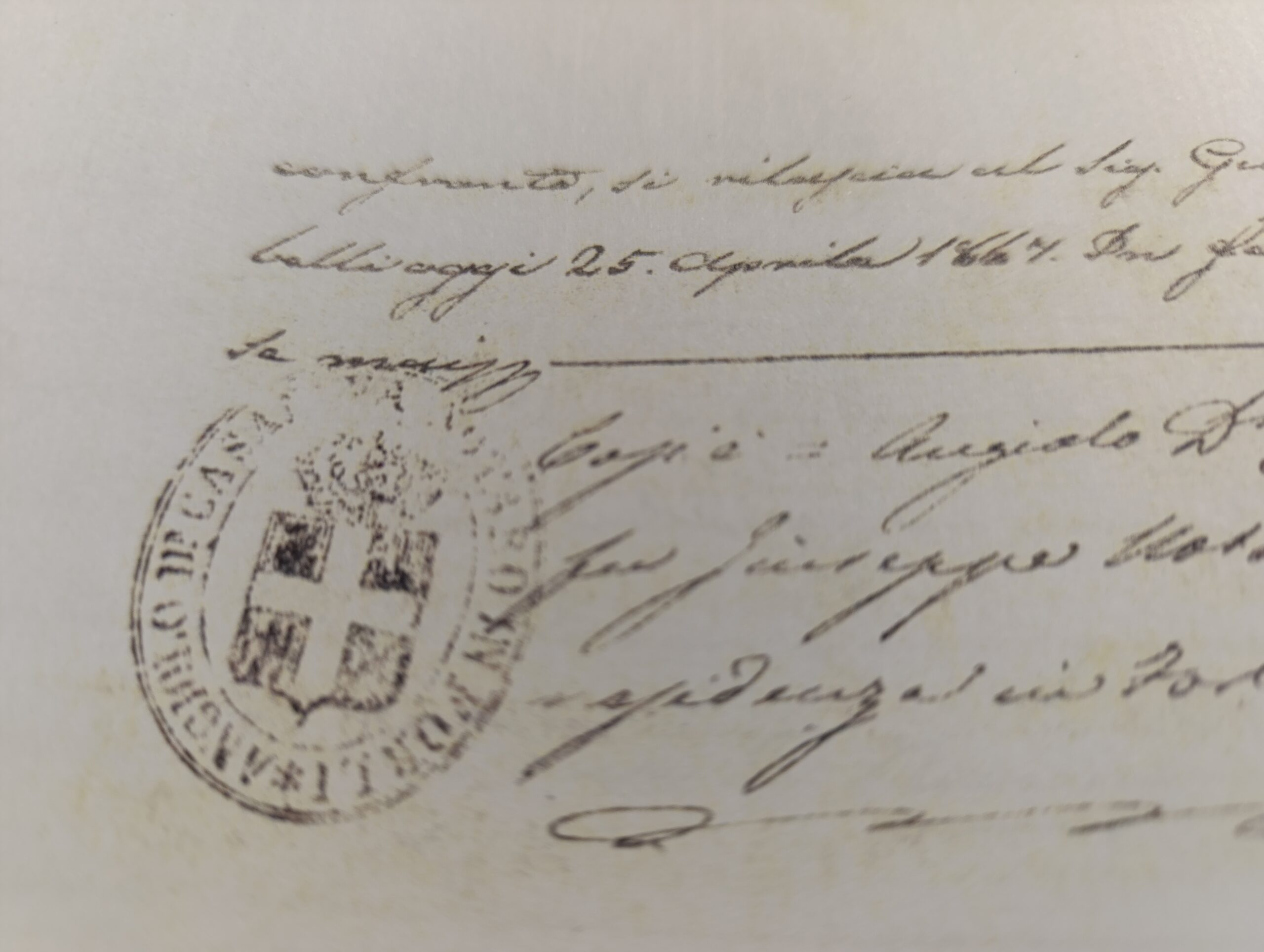

Nel cuore dell’Italia appena unificata, in una Forlì ancora attraversata dalle onde della trasformazione politica, culturale e sociale, si consuma l’ultimo atto terreno del signor Giovanni Santarelli, possidente vedovo e fervente credente. Il 12 novembre 1866, presso la Pretura locale e sotto l’egida del Regno d’Italia e di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, viene aperto e reso pubblico il suo testamento, redatto due anni prima, il 21 novembre 1864. Questo documento non è solo una dichiarazione patrimoniale, ma un vivido affresco dello spirito religioso, del senso civico e delle strutture di solidarietà che permeavano la società post-risorgimentale.

Un testamento nel nome di Dio e dell’Italia

Già dall’incipit – “Nel nome di Dio, Amen” – e dalla menzione dell’autorità regia italiana, traspare il duplice orientamento della coscienza di Santarelli: da un lato la profonda fede cristiana, dall’altro il riconoscimento del nuovo ordine statuale nato con l’unità del 1861. L’atto testamentario viene redatto con precisione notarile e sigillato con cura, secondo le forme rituali dell’epoca, a testimonianza dell’importanza attribuita alla legalità e all’ordine.

L’anima religiosa e caritatevole

Il testamento è un esempio di pietà cristiana vissuta attraverso la carità concreta. Le prime disposizioni riguardano la salvezza dell’anima, affidata alla Madonna, ai santi e alla corte celeste. Subito dopo, si passa alla beneficenza sociale: l’Ospedale di Forlì riceve un’ingente somma di 3.000 scudi, con il vincolo morale di trattare con umanità gli infermi cronici. Ma c’è di più: Santarelli precisa che, in caso di negligenza, l’erede potrà revocare il legato. Un gesto che riflette il desiderio di un’assistenza degna, ben prima della nascita di un sistema sanitario pubblico.

L’impegno per l’educazione e il soccorso delle donne in difficoltà

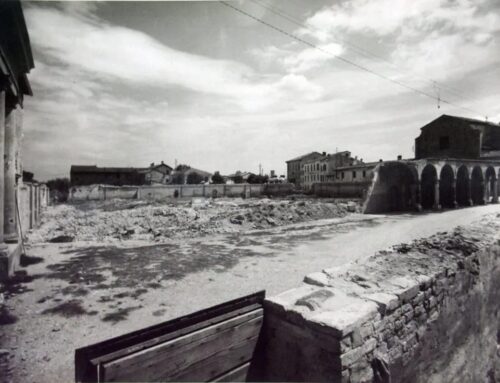

La parte centrale del testamento rivela un intento ancora più ambizioso e lungimirante: lascia tutta la propria eredità alle fanciulle del Ricovero delle Pericolanti, un istituto creato dal vescovo Falcinelli per accogliere giovani donne a rischio di marginalizzazione o sfruttamento. In caso di chiusura dell’ente, Santarelli ordina la riapertura di un ricovero analogo nella sua casa in piazzale Santa Chiara. Una disposizione che unisce carità, pedagogia e attenzione sociale, rivelando una concezione paternalistica ma avanzata dell’assistenza.

A dirigere l’istituto incarica Geltrude Mambelli, sotto la supervisione spirituale del vescovo e amministrativa degli esecutori testamentari, tra cui spiccano il canonico Francesco Gnocchi, il dottor Federico Quaternali e altri membri della borghesia locale. La loro funzione è garantire continuità e moralità all’opera.

Eredità morale e controllo sociale

Non si tratta solo di lasciti materiali, ma di un programma educativo e morale: le giovani “più laboriose, docili e devote” riceveranno ogni anno una dote di dieci scudi, dopo confessione e comunione. La visione cristiana si intreccia con quella sociale: la dote è premio e mezzo per un matrimonio virtuoso, mentre la clausola secondo cui si devono vendere i beni mobili per finanziare questo progetto dimostra la determinazione del testatore a garantire la sostenibilità della sua opera.

Lasciti personali e riconoscenze

A fianco delle opere di bene, Santarelli non dimentica amici, parenti e servitori. Il fratello Romano riceve una rendita vitalizia; la serva Mariarosa ottiene una pensione giornaliera, una casa e numerosi oggetti d’uso quotidiano, dalle lenzuola alla casseruola. Altri doni vanno a membri di varie famiglie: al giovane Oreste tutti i libri e oggetti personali come l’orologio d’oro, l’archibugio e il fermaglio con rubino, simboli di cultura, valore e affetto.

I coloni debitori vengono assolti dai loro debiti, e agli altri viene condonato un anno di prestazioni: un gesto che trasuda rispetto per chi ha lavorato la sua terra.

Culto, suffragi e memoria eterna

Santarelli prega che siano celebrate cento messe in suffragio della sua anima e distribuite 50 lire ai poveri della sua parrocchia, San Mercuriale. La liturgia funebre dovrà essere solenne ma non ostentata: sei sacerdoti, un accompagnamento cantato, e il rifiuto di un “ufficio generale”. Anche il lascito al Suffragio – una rendita di 180 lire al Conte Gaddi – è finalizzato a messe annuali, garantendo la perpetuità della sua memoria e della cura dell’anima.

Conclusione: un’eredità di fede e impegno civile

Il testamento di Giovanni Santarelli è un documento emblematico della mentalità ottocentesca nella neonata Italia unita. Riflette una concezione della ricchezza non come semplice privilegio, ma come responsabilità sociale, in nome di Dio e della patria. In un’epoca in cui lo Stato iniziava a costruire i primi strumenti di welfare, i privati come Santarelli supplivano con opere concrete e strutturate.

Il suo testamento è insieme un atto spirituale, un progetto educativo, una dichiarazione sociale e una manifestazione di affetti. Oltre a distribuire beni, costruisce visioni, fonda istituzioni, orienta valori. Un vero monumento scritto alla memoria cristiana e civile di un uomo dell’Ottocento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

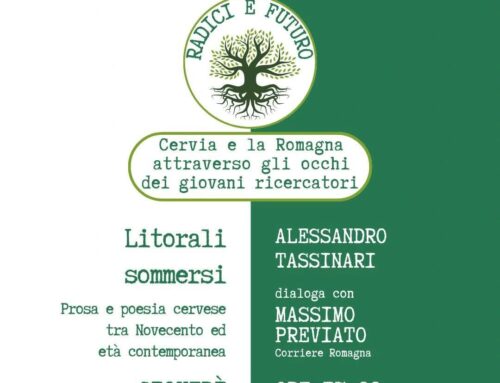

About the Author: Alessandro Tassinari

Post recenti

Il Consorzio negli anni: Presidenti, socie e capitale umano

16 Maggio 2025Alessandro TassinariFra presente e passato: il Consorzio nelle storie di chi lo ha vissuto

16 Maggio 2025Alessandro TassinariInsieme per il territorio: le cooperative socie del Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena

16 Maggio 2025Alessandro TassinariIl Testamento completo di Giovanni Santarelli: una Forlì di misericordia e giustizia sociale

16 Maggio 2025Alessandro TassinariMonete al tempo di Santarelli: un mosaico di storia e valore

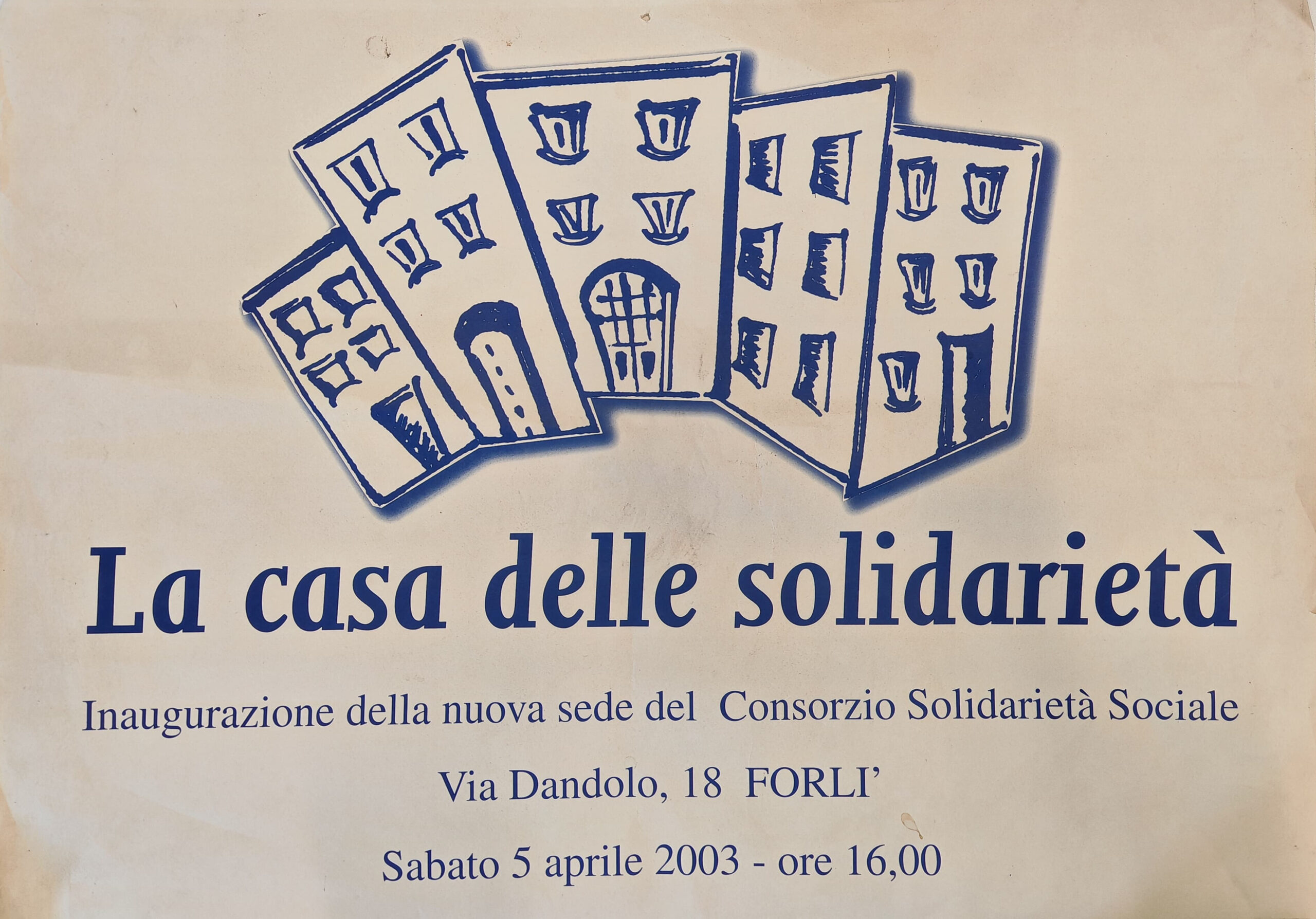

16 Maggio 2025Alessandro TassinariAlla scoperta di Via Dandolo: il Palazzo del Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena

16 Maggio 2025Alessandro Tassinari